[渭南市中心医院] 渭南市中心医院骨科门诊的流量密码:专业有精度,服务有温度

近日,渭南市中心医院骨科门诊量持续攀升,月均接诊超过4070人次,单日最高突破160人。与去年同期相比,骨科上半年总门诊量增长4.1%。数字增长的背后,是患者对骨科诊疗水平的信任,更是科室全体医护人员用专业与温情交出的答卷。

精细分科:看对病、找对人

为进一步提高就诊效率与质量,骨科积极推进亚专业门诊建设。在医院的大力支持和科主任程福宏的推动下,科室现已设立脊柱、创伤、关节、运动医学损伤、手足显微等五个亚专业门诊,实现专病专治、精准就医。

亚专业细分是现代化专科发展的必然趋势。科室通过流程优化和制度配套,确保患者即使挂错号也能及时转诊对应专业医生,最大限度减少重复排队和等待时间,这一做法获得患者普遍好评。

党建引领、党员带头:一套高效响应机制

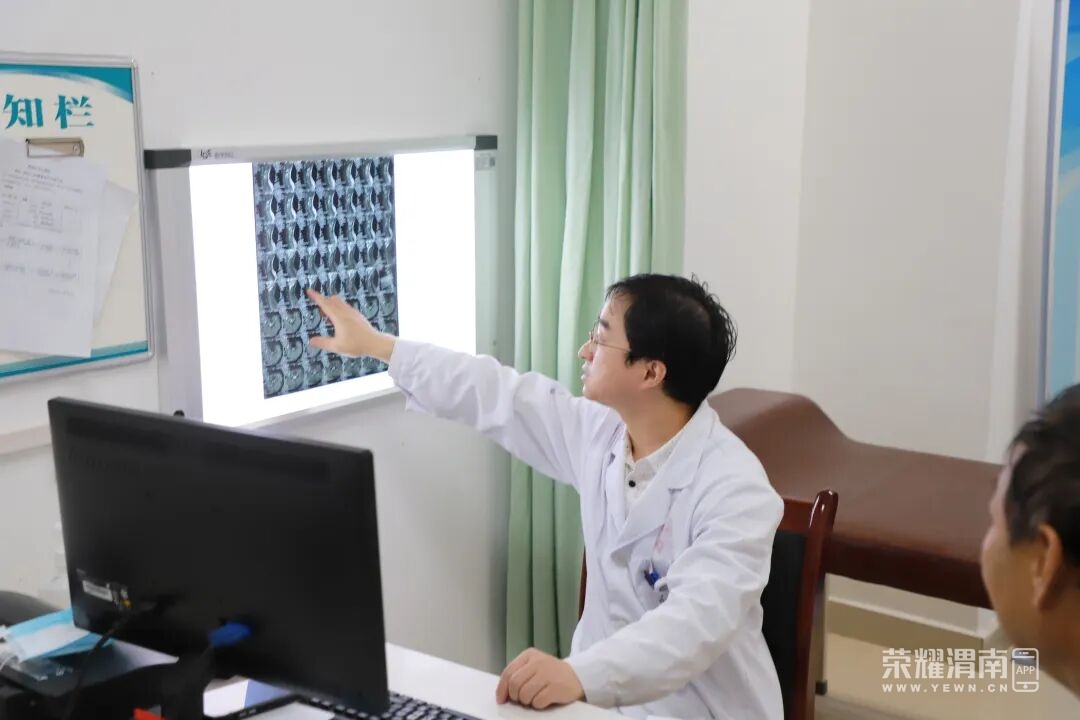

面对门诊量激增,骨科并非“硬扛”,而是有一套成熟的应急机制。科室每日安排3至4名副高以上医师坐诊,周一至周五党员占比超过60%。

在程福宏主任的带领下,科室形成“党员冲在前、二线保支援”的工作文化,并明确规定:只要没有手术,党员医生必须优先支援门诊。一旦出现患者骤增、突发情况,值班二线及无手术任务的党员医师迅速补位,确保患者及时就诊。“这是骨科的硬规矩,也是软文化。”

门诊治疗室:少跑腿、更安全

为解决患者多次往返住院部的问题,骨科门诊专门设立治疗室,开展换药、拆线、关节穿刺、注射、手法复位及石膏固定等业务,实现“门诊一站式”处理。

门诊治疗室的设立,不仅提升服务效率,也更符合院感控制要求。既是对患者负责,也是对医疗质量的提升。

宣教科普、人文关怀:护士也是“志愿者”

在骨科候诊区,各亚专业的宣传展板内容丰富详实,从小儿骨科到微创手术,图文并茂、通俗易懂。护士们还会利用候诊时间开展骨质疏松、颈腰椎病等健康讲座,把病患等待时间变成了解学习的机会。

此外,骨科护士团队在工作中时不时会主动扮演“志愿者”角色。据了解,很多老年人不会扫码、不熟悉流程,只要护士手头没事,都会主动去帮一把,从扫码、缴费、陪检、取药,甚至搀扶引导。“这不是制度要求的,是大家自发形成的风气。”

一袋苞谷糁的故事:医患之间的双向奔赴

令科室成员印象深刻的是,一位从渭河北边农村独自来看病的老太太,瘦小但精神,不会用手机,子女也不在身边。分诊护士发现老太太操作困难,主动陪她缴费、做检查、取药,全程护送。两周后回来复查时,老太太特意从家里带来一袋干干净净的苞谷糁,非要送给医生和护士。

“她说:‘这是我自家磨的,你们尝尝。’”骨科副主任医师张建回忆道,“那一刻我觉得,我们做的每一点小事,患者都记在心里。医患之间,本就是人与人之间的真诚相待。”这样的暖心场景,已成为骨科医患之间的寻常片段。

全员协作、可复制推广的“骨科经验”

门诊服务能力的提升,源于整个团队的高效协作和制度创新。从程主任牵头制定的应急预案,到党员带头的机制建设;从亚专业细分的精准诊疗,到门诊治疗室的流程优化;从健康宣教的主动触达,到人文关怀的自然融入。这些举措不仅切实有效,而且具有高度的可复制性和推广价值。

应对就诊高峰,骨科不仅靠专业,更靠团队的温度和响应能力。他们用细节构建信任,以服务传递温暖,真正实现“门诊量提升,患者满意度不降反升”的高质量发展目标。

游客

游客